ENVIRONMENTALCOLUMN 環境情報を知りたい方/環境コラム

ラムサール条約登録から20年 藤前干潟の今とこれから

名古屋市港区の藤前干潟が、国際的に重要な湿地として「ラムサール条約」に登録されてから20年が経った。ごみ処分場としての埋め立て計画が撤回され、「ごみ非常事態宣言」から「環境首都づくり」へとつながった名古屋の環境問題の原点とされる。しかし、いまだに減らない上流からのごみやマイクロプラスチックなどの新たな問題、生き物の減少や市民の関心の低下などの課題は尽きない。20周年を記念して開かれたシンポジウムの様子を交えて、藤前干潟の「今」と「これから」を考えたい。

■埋め立て中止から始まった議論、記念シンポで紹介

11月19日、名古屋港は好天の下で水面をキラキラと輝かせていた。そんな港沿いに立つ環境省の体験学習施設「稲永ビジターセンター」で、藤前干潟ラムサール条約登録20周年を記念したミニシンポジウムが開かれた。

基調講演に立った日本福祉大学特任教授で「藤前干潟協議会」運営委員長の千頭(ちかみ)聡さんは「大都市の真ん中に、我々が上から見ただけでは分からない豊かな生態系がある」と藤前干潟の特長を表現した上で、保全の経緯や協議会でのこれまでの議論を紹介した。

1999年1月に埋め立ての中止が決まった藤前干潟は、2002年に国が鳥獣保護区・特別保護地区に指定。同年11月18日のラムサール条約登録につながった。

ラムサール条約では湿地の「保全・再生」とともに「ワイズユース(賢明な利用)」について考え、「交流、学習」を進めることが地域に求められる。ワイズユースとは「湿地の生態系の機能や湿地から得られる恵みを維持しながら、私たちの暮らしと心がより豊かになるように湿地を活用する」ことだ。

こうした考え方も踏まえ、藤前干潟の保全と活用を地元住民や市民団体、研究者、行政の担当者らが一緒に話し合う場として2005年に発足したのが藤前干潟協議会だ。当初から委員長を務めてきた千頭さんは、これまでの103回にわたる委員会で、鳥獣保護区のマスタープランづくりから堤防の補修工事、コアジサシの営巣の状況などまで、さまざまなテーマが議題に上ったことを紹介。その上で、「埋め立てが中止になったことだけで干潟の保全・活用ができるわけではない。少なくとも230万人の市民が『自分事』『みんな事』として、干潟の活用を通じた保全の質の向上を目指さなければ」と呼び掛けた。

■鳥類の増減から見えてきた20年間の干潟の変化

シンポには保全活動の関係者のほか、鳥類の調査や土壌と生物の専門家、市職員も参加して幅広い話題が提供された。

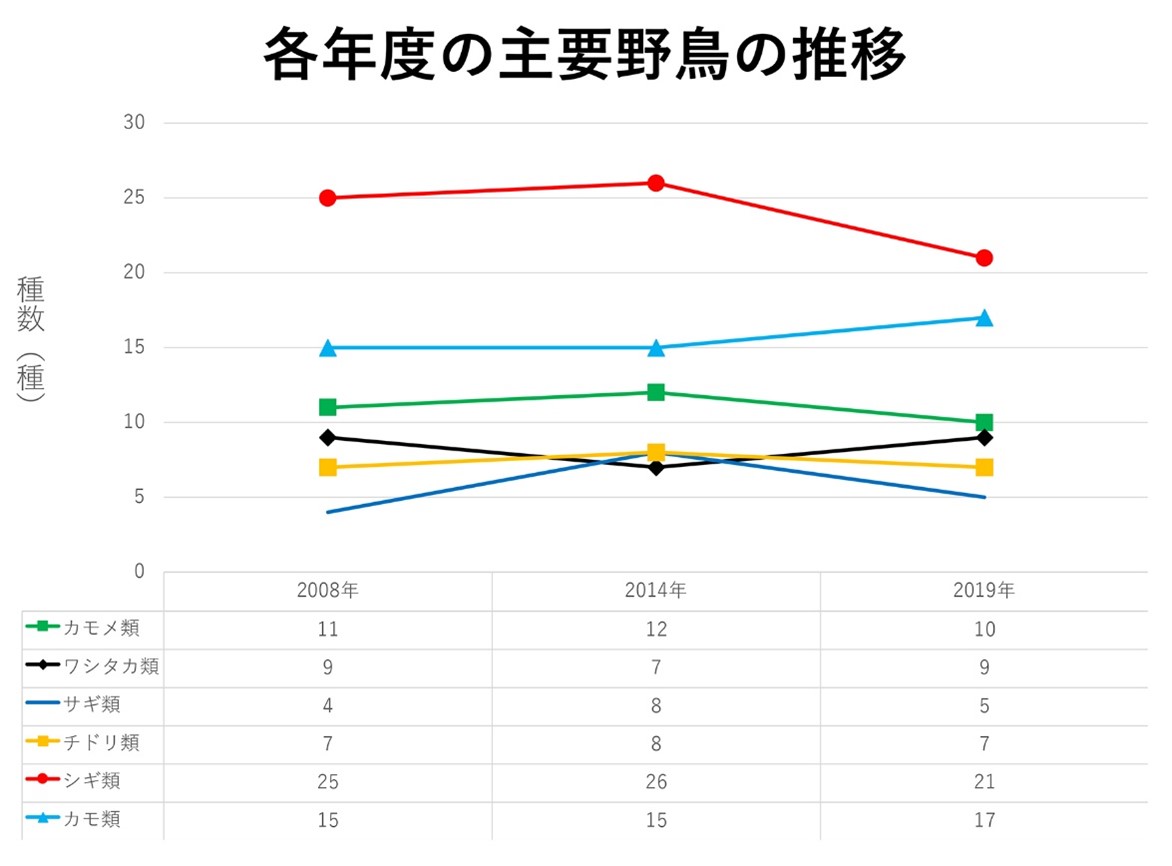

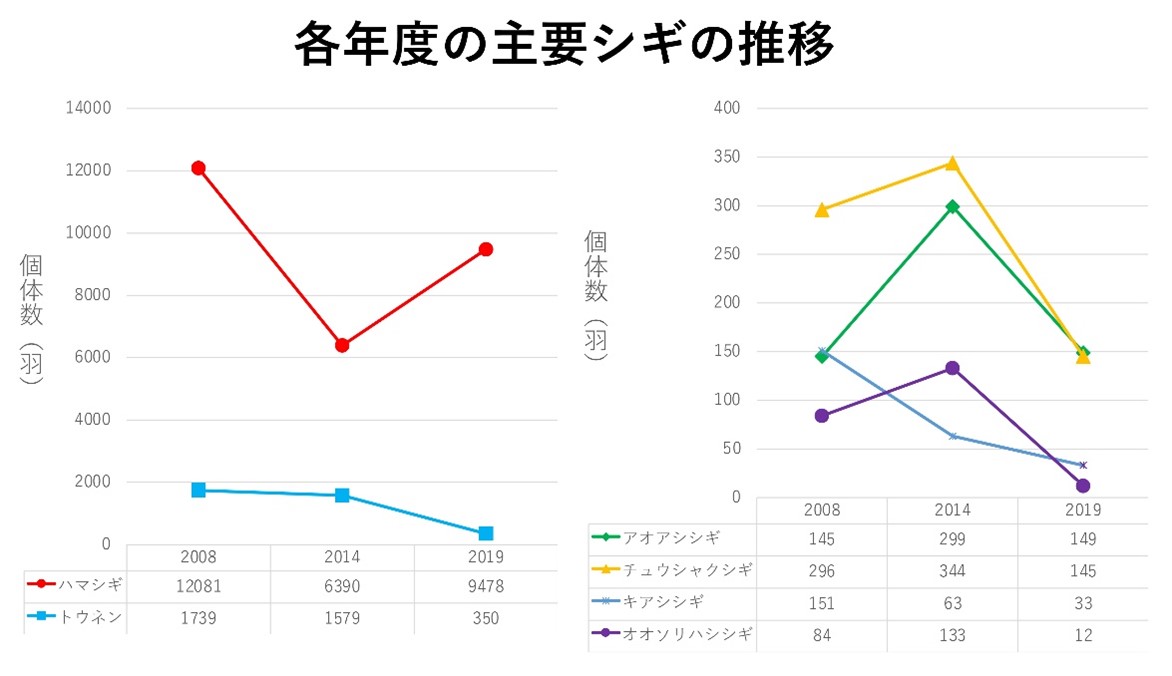

鳥類に関しては、名古屋鳥類調査会が2008年、14年、19年に実施した藤前干潟の野鳥の調査について同会の沢辺幹和さんが報告。代表的な野鳥であるシギやチドリ類が減少傾向である一方、ミサゴなどの猛禽類は増加しているといったデータが示された。沢辺さんは「この20年間で干潟の環境は大きく変わった」とした上で、コウノトリやヘラサギなどの希少鳥類が飛来することもあり、「藤前干潟だけでなく、周囲の繁殖地や越冬地も保護していく必要がある」と訴えた。

また、「大雨が降るたびに上流から土砂やごみが流れ込み、底生生物が減少している可能性がある」とも指摘した。底生生物については、環境省の名古屋自然保護官事務所が2012年から定点モニタリング調査をしているほか、ここ数年で業者委託による詳細な調査も行われているが、同事務所によれば、まだきちんと傾向がつかめるほどのデータはまとまっていないという。干潟は「海の肺」ともいわれるが、その“健康診断”をいかに正確にできるかも課題として浮かび上がる。

■干潟の細かな漂着物の98%が「マイクロプラスチック」

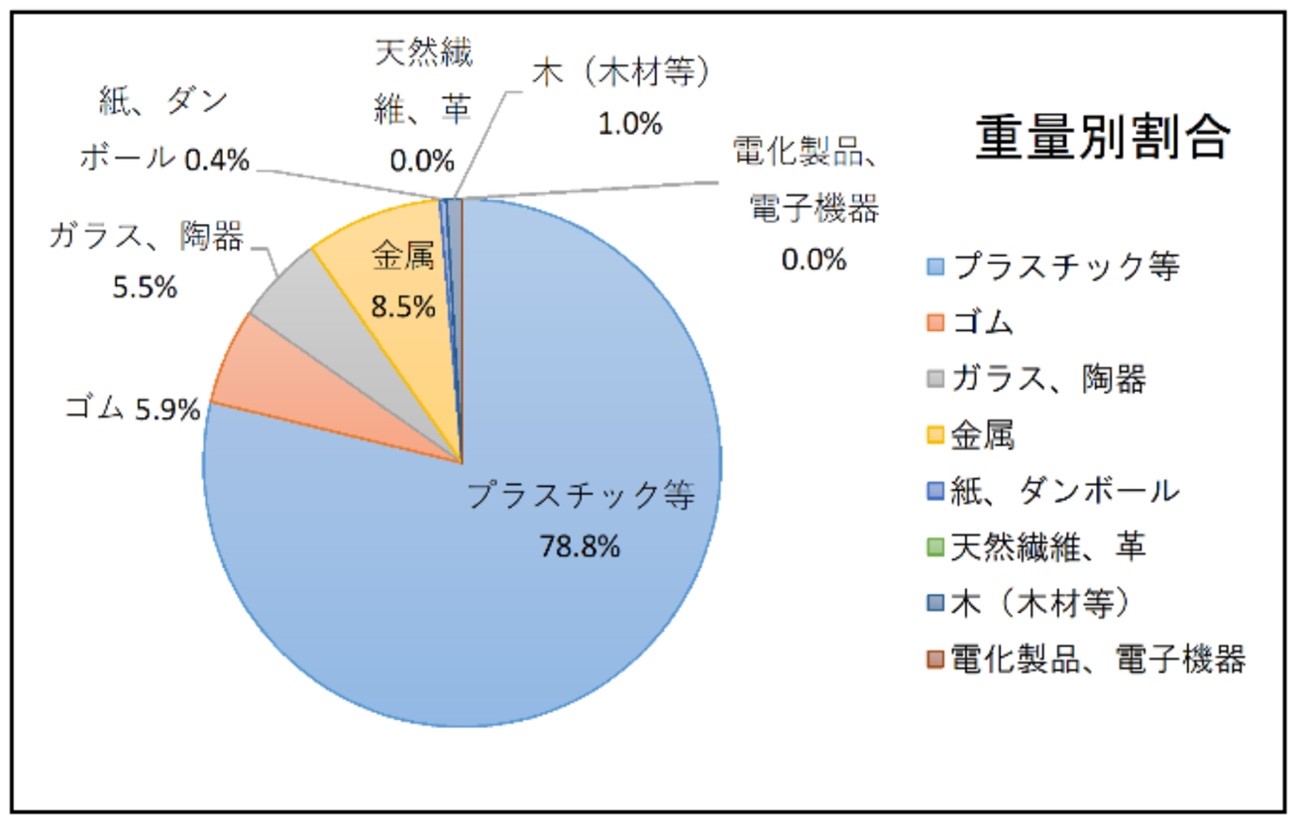

ごみ問題については名古屋市環境局ごみ減量推進室の山田智隆さんが報告した。昨年10月に藤前干潟沿岸で実施した海洋ごみの調査では、回収した人工物の約8割がプラスチック類だったと判明。そのうち約7割がペットボトルや食品容器などの身近な容器包装で、外国から流れ着いたようなものはなかったという。

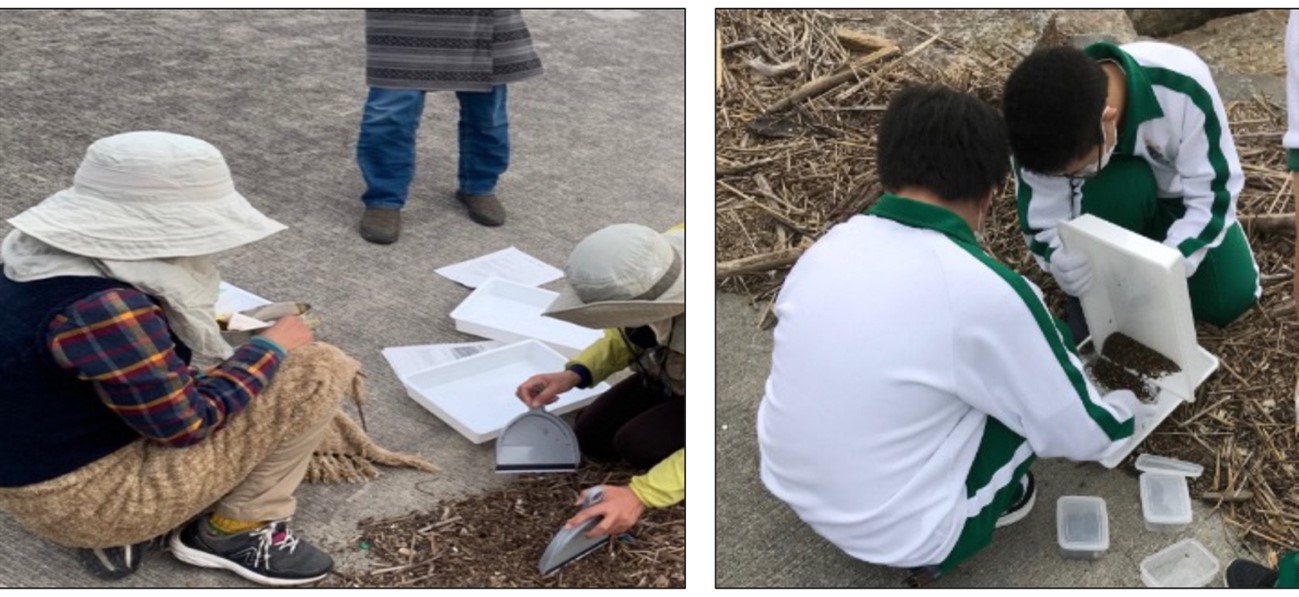

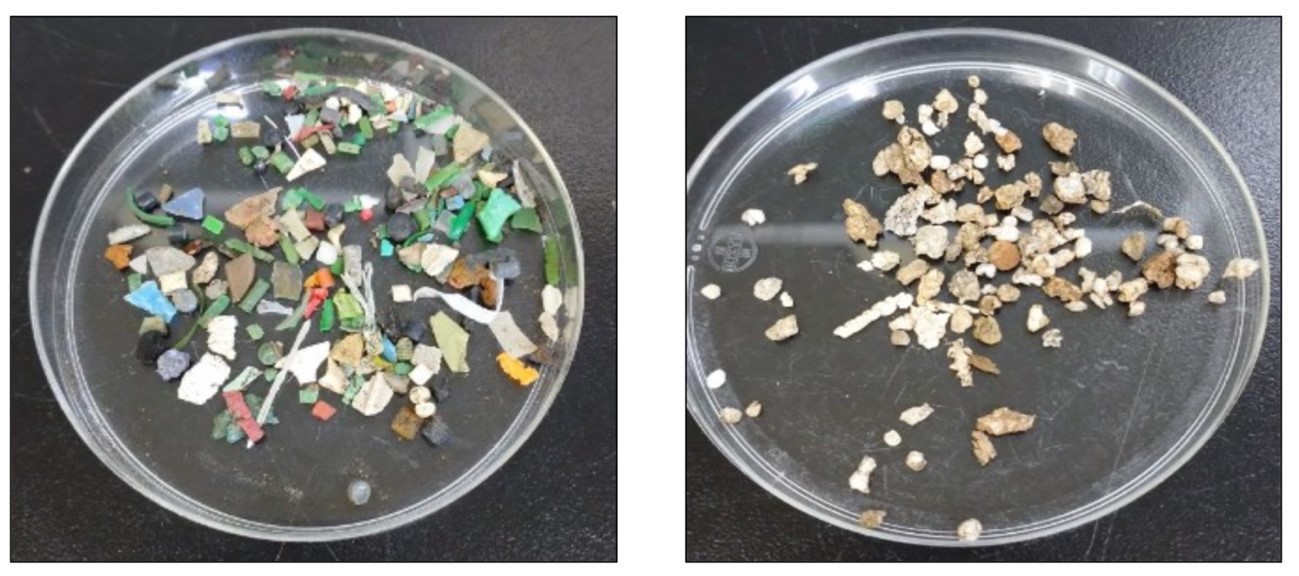

その翌月にはマイクロプラスチックに関する調査も実施。回収した漂着物(縦横15センチ、深さ1センチで採取し、5ミリと2ミリのふるいにかけて選別)を分類したところ、ほとんどの人工物がプラスチックで、そのうち大きさが5ミリ以下と定義されるマイクロプラスチックは実に98%を占めていた。

この結果から山田さんは「プラスチック問題が名古屋市民にとって身近な問題であり、ポイ捨てをしないなどの一人ひとりの行動が大切であるとあらためて伝えていきたい」とまとめた。干潟のごみについては2004年から「藤前干潟クリーン大作戦」が毎年春と秋に催され、1000人規模の市民や企業・行政関係者が数千袋分のごみを回収している。今回の海洋ごみの調査も同作戦の実行委員会メンバーや地元の南陽高校の生徒らが協力したという。今後も幅広い市民や行政、企業が連携して実態の把握と対策を図っていかなければならないだろう。

■保全活動に「若者不足」の課題、新たな発信も期待

地元のNPO法人「藤前干潟を守る会」からは「若者不足」についての問題提起があった。

同会は、埋め立て計画の見直しを求める市民運動が前身。ラムサール条約登録後の2003年にNPO法人化し、藤前干潟で「干潟の学校」と呼ばれる学習会や「ガタレンジャー」というガイド役のボランティアを養成するなど、親しみやすい活動で市民の関心を引きつけてきた。同会は環境省からの委託で、ビジターセンターと、もう一つの体験施設である「藤前干潟活動センター(旧藤前活動センター)」の管理運営業務も担っている。

「ガタレンジャー」の一人である西村祐輝さんは、干潟の生き物について学んだり、プログラムで実践練習したりする養成講座を通じて、これまでに100人以上のガタレンジャーが生まれたことを紹介。自身も今夏、実際のプログラムで初めて講師役を務めたことを報告した。ガタレンジャーは年齢制限がないが、小学4年生から中学生までの子どもたち向けには「ガタレンジャーJr.(ジュニア)」と呼ばれる環境学習プログラムも提供している。

しかし、西村さんは「上の世代の現役の活動者と比べるとユース(若者世代)の参加は非常に少ない。時代に合わせてSNSを活用するなどして発信力を高め、若者により興味を持ってもらう工夫が必要」だと指摘。同じくガタレンジャーで高校2年の鈴木佑大さんも「藤前干潟は都会から近くて行きやすく、生き物好きの少年少女にとっては憩い地。そうした魅力や歴史をもっと発信して多くの人に来てもらいたい」と呼び掛けた。

西村さんは大学生の頃から、鈴木さんは小学生の頃から藤前干潟に関わり、生き物の魅力や奥深さに魅せられているという。彼ら自身がこれからどのような発信にチャレンジするか、大いに注目したい。

■条約登録の「立役者」が残した理想をゴールに

市民運動を先頭に立って引っ張り、20年前のラムサール条約登録の立役者にもなったのは「守る会」の元代表で現名誉理事長の辻淳夫さんだった。環境活動家であると同時に大学に勤める研究者でもあり、理論的なデータと高い理想を掲げて行政を動かした一方、市民には「ユニークで楽しい、手づくりの運動を」と呼び掛けて実践した。

近年、辻さんは病気で会話ができなくなったとされ、今回も私は会場で姿を見かけることはできなかった。(後日聞いたところ事務室で式典を見学していたそうだ)

辻さんは条約登録10周年に合わせて2013年に刊行された著書『ちどりの叫び、しぎの夢』には、以下のようなメッセージを書き記している。

「やわらかな発想としなやかな心で、私たちのくらしや社会がふたたび自然の循環系にのり、有限の地球に無限のサイクル=永遠のいのちをとりもどすために生きてゆきたい。藤前はその出発点なのである」

辻さんの思いを引き継ぎながら活動する「守る会」現理事長の亀井浩次さんは、「若者が足りないという問題は昔から全国のどの地域でもある。少ないながらもガタレンジャーJr.が成長して、また活動に関わってくれるという流れができた藤前干潟の活動は、まだましな方かもしれない」とした上で、次のように話した。

「条約登録から20年が経って、当時の記憶が薄れてきていると実感する。保全の経緯として単に『市民の力があった』というだけでなく、政治を含めてさまざまな過程があり、偶然も重なったことはきちんと伝える必要がある。そうした経験や記憶を伝えて、同じような問題を抱えている地域を支える力になることが、この干潟が残された価値だと思う」

辻さんは藤前をきっかけに伊勢湾や三河湾、そこに注ぐ川の源流域を含めた生態系全体の保全を訴えた。亀井さんは「そうした理想をイメージすると、現状はまだ遠い。生態系全体を守るというゴールを見失わないように、これからも活動したい」と結んだ。