ENVIRONMENTALCOLUMN 環境情報を知りたい方/環境コラム

緑を守り、街を守る 名古屋の「グリーンインフラ」の可能性

■高速道路の下が「多様な生き物の庭園」に

北区の名古屋高速黒川インターチェンジ。巨大なヘビがとぐろを巻くような道路の下に、半円形の「庭園」があるのをご存知だろうか。

「レインボー黒川庭園」の名があるその公共緑地は、1997年にこのインターが完成したときから設けられている。ただし、駅(地下鉄名城線「黒川」駅)からは一足伸ばさなければいけない距離にあって、中に入るにも黒川(堀川)沿いの遊歩道から階段を上り下りしなければならない。

そんな知る人ぞ知る庭園が今、「多様な生き物」の場に変わろうとしているのだという。

「これまでは植栽として一般的なアベリアやジンチョウゲが植わっていましたが、生物多様性に配慮した緑化を推進する名古屋市の事業で、植物の種類を大幅に増やしました」

こう話すのは庭園を所有・管理する名古屋高速道路公社環境対策課の尾関暁浩さんだ。

尾関さんたちは、市が公募していた令和5(2023)年度の「都心の生きもの復活事業」に応募して採用され、レインボー黒川庭園のアベリアの一部を西半分に移植した上で新たにクロガネモチやヤマモモ、サンショウ、トベラ、ヤブラン、ノアザミなど9種類の草木を植えた。

その際、市が作成した「なごやのまちなか生物多様性緑化ガイドライン」を参照。名古屋の在来種で「生きものを呼び込む効果の高いもの」といった基準に沿った植物を選び、市から苗などの提供を受けた。

「庭園は名古屋城や名城公園と川でつながっています。そこから飛んでくる鳥やチョウにとって、この庭園が中継地となるようにしたいとアピールしました」と尾関さん。まだ昨年末に植えたばかりなので、はっきりと効果が現れているわけではないというが、メジロやモンシロチョウ、ヤマトシジミなどの生き物がどれだけ増えるのかをモニタリングしている。私が撮影で訪れたときには、アゲハチョウやミツバチも花の上に飛んできていた。

「名古屋高速は従来から騒音対策や省エネなどのほか、ヒメボタルが生息する名古屋城の外堀周辺では照明を道路の外に向けないようにする環境対策をしてきました。さらにこの庭園の整備で生物多様性保全に貢献していきたい」と尾関さんは意気込んでいる。

■「自然の多様な機能」を日本のインフラ整備にも

昨年度の「都心の生きもの復活事業」にはレインボー黒川庭園のほか、千種区の星が丘テラス(実施団体・東山遊園株式会社)が選ばれた。

2021度から始まったこの事業は、2年間で名古屋駅前と栄での取り組みが6件採用され、その実績を基に有識者らの意見を踏まえて市が「ガイドライン」を策定。昨年度からは「都心」だけでなく「市内全域」の取り組みにも対象が広げられている。

実はそのテーマも、生物多様性だけにとどまらない広がりがある。それが「グリーンインフラ」というテーマだ。

「インフラ」は道路や電気、水道などの社会基盤のこと。つまりグリーンインフラを直訳すれば「緑の社会基盤」だ。もともとアメリカで発案された社会資本整備の手法で、「自然環境が有する多様な機能をインフラ整備に活用する」という考え方をベースに、高層ビルの屋上緑化や道路整備が進められた。ヨーロッパでは公共施設の緑化や都市近郊の河川などの自然環境保全の考えに適用され、2013年に欧州委員会が「EUグリーンインフラ戦略」を策定している。(国土交通省「グリーンインフラポータルサイト」から)

日本で国レベルでの導入が議論され始めたのは2013年ごろ。東日本大震災からの復旧・復興のあり方とも重ね、コンクリート構造物が「グレーインフラ」と呼べるのに対し、自然を生かした防災・減災の手法をグリーンインフラと定義しようといった議論がなされた。

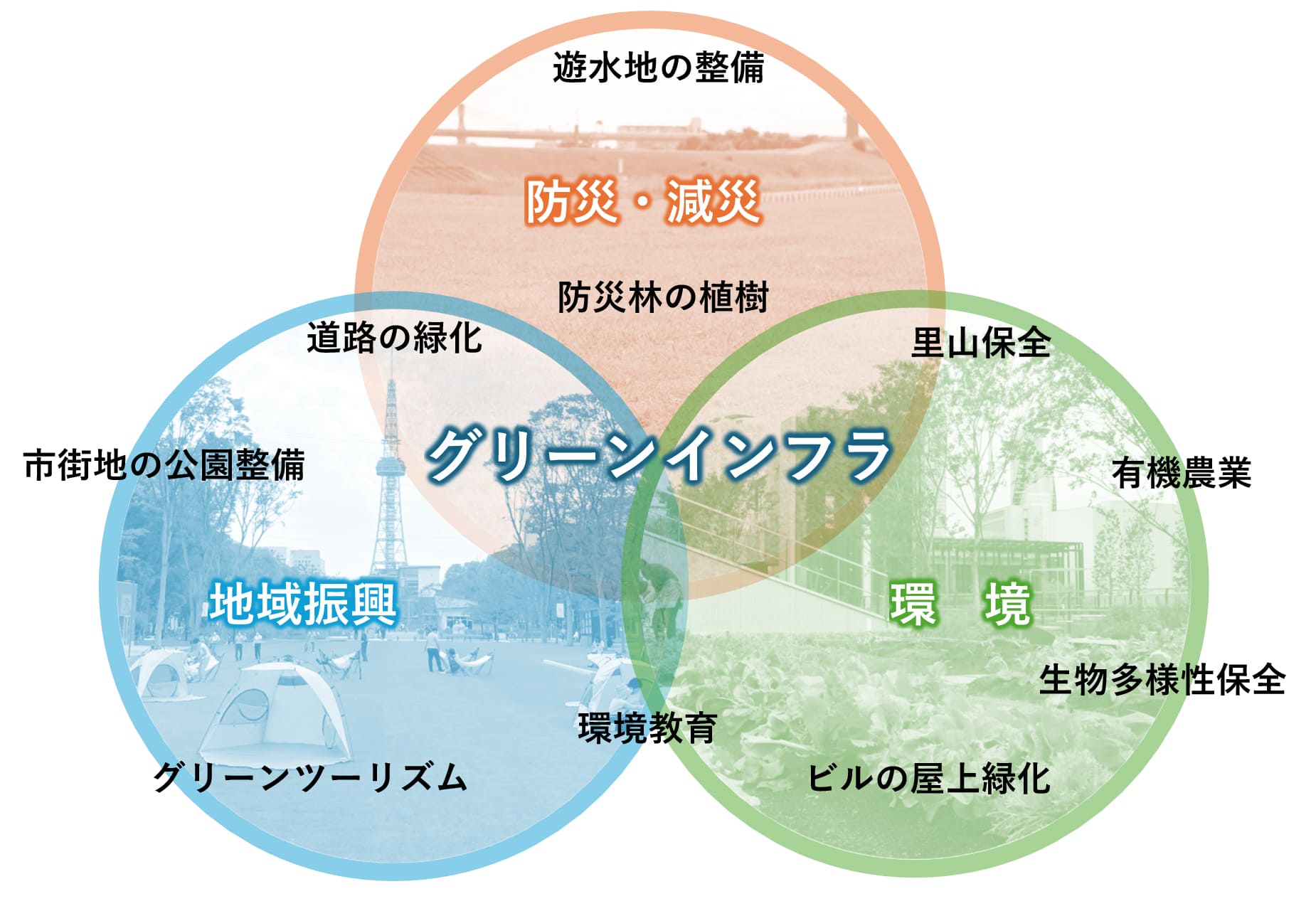

2015年度には国土形成計画に「国土の適切な管理」「安全・安心で持続可能な国土」「人口減少・高齢化等に対応した持続可能な地域社会の形成」といった課題への対応策としてグリーンインフラの推進を明記。さらに議論が整理され、防災・減災と環境対策に加えて地域振興を図る取り組みが日本のグリーンインフラの考え方とされた。

そして2021年度、国は「先導的グリーンインフラモデル形成支援」事業として4つの自治体を選定。そのうちの一つが名古屋市の「都心の生きもの復活事業」だったのだ。

同事業は市の生物多様性に係る企画として現在も継続(今年度の実施団体の募集は既に締め切り)されているが、今年度はさらに「グリーンインフラ導入モデル事業」として環境局が他部局と連携しながら3つの取り組みを進めている。

1つめはグリーンインフラの「啓発スポット」。北区の名城公園内で来年夏に完成する愛知県新体育館(IGアリーナ)の入り口近くに、生物多様性緑化や保水性舗装などを取り入れた一画を整備する計画だ。

2つめはグリーンインフラの「モデルストリート」。環境に配慮した街づくりが進む中区の錦2丁目で、生物多様性緑化のプランターを道路沿いに仮設するなどの社会実験が秋に予定されている。

そして3つめは「雨庭」。地上に降った雨水を砂利や植栽で一時的に貯留し、ゆっくりと地中に浸透させる空間作りのことで、緑の環境創出と同時に集中豪雨による水害対策にもなる。環境局地域環境対策課によれば、東京・世田谷区や京都市などで導入されており、「名古屋でも道路に整備すべく調整をしている。効果やコストを検証しながら市民に実際に見てもらい、2030年には市内で広く取り入れられているようにしたい」とする。

■グリーンインフラを「未来への投資」として研究

グリーンインフラを環境・都市分野の研究テーマとして扱うのは名古屋工業大学大学院工学研究科の秀島栄三教授だ。

秀島教授は河川などの土木計画を中心に、街づくりから防災まで幅広い研究活動を展開している。グリーンインフラについては3年ほど前から着目し、今年度は国土技術研究センターの助成を受けて大学院生らと研究を進めているという。

「グリーンインフラにはさまざまなスケールがありますが、私たちは河川の上下流の関係というスケールから考えています」という秀島教授。

河川の上下流というと、一般に自然豊かな上流の恵みを、市街地として発達する下流側が受け取る関係になる。

場合によっては上流にコンクリートのダムを造って下流にまとまった水や電気を供給したり、河川の急激な氾濫を抑える防災機能を果たしたりする。しかし、コンクリートの開発には功罪があり、近年はダムだけに頼らず、整備された森林による保水機能や水田の貯水機能なども総合して治水に生かす「流域治水」が国によって推進されている。

「グリーンインフラは流域治水にも通ずる概念ですが、それを正しく理解して導入するためには『定量化』をしなければいけません。私たちの研究では、グリーンインフラの整備費用と、カーボンクレジットの議論で出てくる脱炭素化の効果を推計するモデルを作ろうとしています。例えば、上流側でコンクリートを壊して緑を増やした場合、全体でどれだけ脱炭素化の効果が現れるのかといった計算です」

秀島教授によれば、そうしたモデルを作ることで、下流の都市が上流の緑化のコストを負担しようという議論に向かっていけるのだという。

「緑化による効果が出るのは数十年先になるかもしれません。だから目先のお金のことを考えていてはダメ。グリーンインフラは“未来への投資”として目を向けるべきものなのです」

秀島教授は名古屋の堀川も長年にわたり研究フィールドとしてきた。最近は研究の傍ら、立ち漕ぎボード「SUP(サップ)」に乗って自ら堀川や中川運河の水面を渡っている。

「SUPは研究というより、気楽にスポーツとして楽しんでいます。街を歩くのと同じように“川を歩く”感覚。街歩きで新しいお店を発見するように、SUPを漕ぎながら知らなかった護岸の歴史や川の魅力を再発見しています」という秀島教授はこう続けた。

「人口減少の中、日本の都市は逆にグリーンインフラを増やせる余地がある。名古屋も緑地や水辺を含めてグリーンインフラを増やし、新しい都市の価値として打ち出すべきなのではないでしょうか」

一つ一つの試みはまだ小さな名古屋のグリーンインフラ。それを市民が大切に、長く守っていければ、緑は大きく、強く育って街を守ってくれるに違いない。