ENVIRONMENTALCOLUMN 環境情報を知りたい方/環境コラム

COP10から10年、名古屋の理想のSATOYAMAは?

名古屋で国連の生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が開かれてから10年。世界中から集まった人たちが議論を交わした熱気は冷めたが、生物多様性は新型コロナのような感染症の問題にも深く関わる。

その後の国際的な動きや地元の状況から、人と生き物が共生する未来を展望したい。

名古屋国際会議場に1万3000人が集結

生物多様性条約は1992年、ブラジル・リオサミットで採択された。同時に生まれた地球温暖化防止に関する気候変動枠組み条約とは「双子」の関係だと言われる。

その条約ごとに開かれる会議をCOP(Conference Of the Parties)と言い、97年に京都で開かれた気候変動の第3回締約国会議はCOP3だった。ただし、毎年開かれる気候変動の会議に対し、生物多様性の会議は2年ごとの開催のため、COPいくつ、にずれが生じる。また、一般レベルで関心の高い気候変動=地球温暖化のテーマに比べて、生物多様性はイメージがしにくく、ニュースなどで取り上げられることも少ない。それは日本語圏であろうと英語圏であろうとあまり変わらないようだ。

一方、名古屋では99年の「ごみ非常事態宣言」から市民の環境意識が高まり、2005年には愛・地球博(愛知万博)が成功。翌06年に第2次名古屋市環境基本計画で「環境首都なごや」を目指す新たな総合目標を掲げ、市は同年から正式にCOP10の誘致に乗り出した。

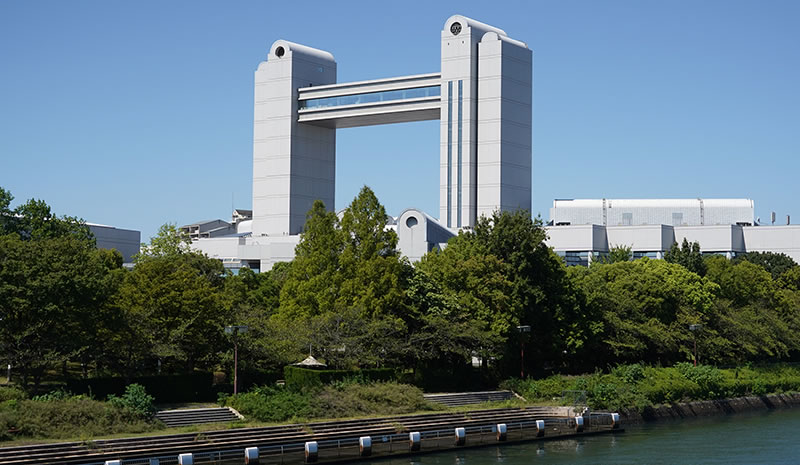

そうして名古屋開催が決まったCOP10は2010年当時、条約を締約していた193カ国・地域中179カ国と関係機関やNGOなどから1万3000人以上が参加。名古屋国際会議場(熱田区)をメイン会場に10月18日から29日の日程で開かれた。

私も地元記者の一人として取材したが、初めての国連会議で勝手が分からず、まさに会場を右往左往。本会議は主に先進国と途上国の意見が対立し、思った以上に紛糾。29日の閉会予定を過ぎても深夜まで交渉が続き、30日未明に当時の松本龍環境大臣が木槌を振り下ろして決まったのが国際目標「愛知ターゲット(目標)」と、遺伝資源の取り扱いに関するルール「名古屋議定書」などだった。

20の目標、10年後の達成は「ゼロ」

愛知ターゲットは生物多様性の損失を止めるため、世界各国が2020年までに行動を取るべきと定めた20の目標だ。

実際には「目標1(普及啓発)みんなが、生物多様性は大切なんだと知ろう。その気持ちをもって、行動しよう」「目標2(各種計画への組み込み)国や地方は、生物多様性を大切にする計画を立てよう」など、かなりざっくりとしたスローガン的な目標が多い。(訳語は国際自然保護連合日本委員会が中心となって立ち上げた「にじゅうまるプロジェクト」から)

中には「目標11(保護地域)陸地の17%、海の10%は、なにがあっても守る場所に決めよう」「目標15(復元と気候変動対策)傷ついた生態系を、15%以上回復させよう。それによって気候変動や、砂漠化の問題に貢献しよう」といった数値目標もある。スローガン的なものも、それぞれ分解していくと数値やデータで評価できるようになっている。

その途中経過は数年おきに国連の生物多様性条約事務局がまとめ、「地球規模生物多様性概況(GBO:Global Biodiversity Outlook)」として公表されてきた。私が2014年の第4版(GBO4)についての報告を聞いたときは、全体に「良いこともあるけれど、達成には不十分(Good but Not Enough)」という評価だった。保護地域の数値目標は世界的に達成されつつあることや、生物多様性国家戦略がほとんどの締約国で策定、改定を見込んでいることなどが「Good」の面だと聞き、そのときは楽観的に受け止めていた。

ところが、結局それらの「Good」は達成されたものの一握りにとどまり、ほとんどの目標は「Not Enough」のまま時間切れになったようだ。今年9月15日に発表された最終評価である第5版(GBO5)は、20目標のうち完全に達成されたのが「ゼロ」だったという厳しい結果を示した。各項目の内容を細分化した60の要素で見ると達成されたと言えるのは7つあるが、それでも全体の12%に過ぎなかった。

コロナとも関わる「ワンヘルス」の考え方

実は、生物多様性の国際目標が未達成だったのは今回が初めてではない。2002年に「生物多様性の損失速度を2010年までに顕著に減少させる」という「2010年目標」が立てられたものの、21あった個別目標は、やはりすべて達成されなかったのだ。

愛知ターゲットはその“落第”を踏まえての、いわば「追試」だったというのが生物多様性条約事務局で2年間、勤務した経験のある名古屋大学大学院環境学研究科の香坂玲教授だ。試験に例えると、陸地や海の保護地域を設定する「保護区」関連は「もともと環境系の得意科目」で、今回も「そこそこ数字を上乗せできた」という。

しかし、問題は苦手科目の克服。香坂教授は「農林や観光、インフラ、金融」などを挙げ、「それらへの(環境セクターの)食い込み、横への広がりが足りなかった」と指摘する。つまり、課題を横断的に解決しなければ、いつまでたっても地球から“合格点”をもらえないというわけだ。

これは今まさに我々が直面している問題につながる。新型コロナウイルスだ。

コロナのような新興感染症は、その3分の2以上が動物由来だとされている。今回の新型コロナも(人為起源説はひとまず除外して)コウモリ由来と考えられている。

人が環境を侵す(生物多様性を破壊する)ことで野生生物との距離が“密”になり、動物由来のウイルスが広がる。つまり環境の病、動物の病が人の病となる。これまではそれぞれ環境学、獣医学、医学の問題だったが、これを一体的、横断的に捉える「ワンヘルス(アプローチ)」という考え方が注目され始めた。その流れの中でパンデミックを起こした新型コロナはまさに「生物多様性の直球ど真ん中の問題」だと香坂教授は言うのだ。

今回のGBO5でも、この10年の生物多様性の取り組みを生かしてさらに変革が必要なのは「土地利用、農業、淡水、漁業、食料システム、都市とインフラ、気候アクション、ワンヘルス」の側面で、それらは互いに関連しているとする。アフターコロナの社会づくりに、生物多様性の視点は欠かせない。

今年10月にはCOP15が中国・昆明で開かれる予定だったが、コロナ禍で来年5月以降に延期、関係者は主にオンラインで議論を重ねている。日本は生物多様性国家戦略が改定の時期を迎えており、愛知・名古屋としても再び生物多様性をめぐる議論に注目しなければならないだろう。

足元の環境守って次の10年へ

さて、話が大きくなり過ぎたので、視点を足元に戻したい。

COP10では、日本の里山を自然共生のモデルとする「SATOYAMAイニシアティブ」という理念が打ち出された。これに賛同する各国の政府機関やNGO、企業などがパートナーシップを組み、各地の「SATOYAMA」づくりや生物多様性保全のために交流。発足時の51団体が、10年後の現在は267団体にまで増えているそうだ。

一方、開催地だった名古屋はどうか。当時、全国にも知られた天白区の通称「平針の里山」は、市と開発業者の話が折り合わず、その後はほとんどが宅地に。同じ天白区の相生山緑地は道路計画がいったん止まったが、市の内部や地元で今も方向性がまとまらず、人と自然との共生という理想からは遠いまま。また、守山区の湧水地「才井戸流れ」周辺では会員制スーパーの建設計画が進んでいる。

市域に対して緑の面積の占める割合が「緑被率」。名古屋市は1990年から5年ごとに市内の緑被率を調査している。その割合は29.8%から27.4%へ、そして2000年には25.3%と、当初2020年には確保するべきだとしていた目標値の27%をあっさり割り込んでしまった。その後も減少は止まらず、2015年には22%に。樹林地はもちろん、農地が激減し、未利用地となっていた芝や草地も宅地などへの転用が進んでいるとみられる。

緑被率の低下は、近年の猛暑を加速させるヒートアイランド現象とも関わり、大雨が降れば水を貯める田畑の代わりに住宅地が一気に浸水するなど、防災面でのリスクを増やすことにもなる。今年は5年ぶりの調査結果が出る年だが、今一度、緑のまちづくりを見直すべきときだろう。

一方、市民レベルでは生物多様性を守るさまざまな取り組みが進められている。愛知県と名古屋市は、COP10以降に愛知県内で行われた生物多様性保全活動の中から特に優れた事例を「あいち・なごや生物多様性ベストプラクティス」(PDF)として冊子にまとめた。

ウミガメや干潟を守る本格的な活動から、地域の昔の様子を聞き取る子どもたちの地道な調査まで、幅広い。こうした事例を参考に、自分たちのできることに取り組んでいくことが次の10年に向けた第一歩なのかもしれない。