PROJECT プロジェクトなどの活動に興味のある方

【実施報告】なごやSDGsスタディツアー2024 第3弾

株式会社マザーハウス×名古屋市立星ヶ丘小学校

2024年2月27日(水)・28日(木)、「なごやSDGsスタディツアー2024」(第3弾)を実施しました。

「なごやSDGsスタディツアー」は、名古屋市内でSDGsに取り組む企業と市内の小・中学校が連携し、持続可能な社会の担い手として、SDGs達成に向けた学びの場を創出する事業です。小・中学生が身近な企業を訪問し、SDGsに関する取り組みの説明を受けたり、現場を見学したりすることで、地域におけるSDGsへの取り組みを学び、SDGsを身近なものとして捉え、自分たちにできることを考えることを目的としています。

第3弾では、名古屋市立星ヶ丘小学校の5年生68名が株式会社マザーハウスの星が丘にある店舗を訪問しました。株式会社マザーハウスは、「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国の素材や技術を活かしたアパレル製品や革製品などを企画・製造・販売している会社です。ものづくりを通して、途上国の可能性を世界に発信し、持続可能な社会の実現を目指しています。

授業は、教室とマザーハウス星が丘テラス店で行われました。お店を訪問するため、5年1組が27日に、5年2組・5年ほしのこ組が28日と2日間に分けて行い、さらに、最初に話しを聞いてその後、店に行くグループと、最初に店に行ってその後、話しを聞くグループに分かれての少人数での実施になりました。この報告では最初に話しを聞いたグループの学習の様子をお伝えします。

【教室での話】

最初は、先生から今日の授業ついての説明です。子どもたちは少しそわそわ気味です。「今日は星が丘テラスにある『マザーハウス』というお店の方が来てくださっていますよ。マザーハウスを知っていますか?行ったことがありますか?」「お母さんがバッグ持ってる」「カバンのお店でしょ」「行ったことあるよ」と話します。「今日はSDGsツアーです。みんな、SDGsは勉強したよね。今日はマザーハウスさんのお仕事からSDGsを学びますよ」

「今日のお話のテーマは『Meet The New World』です。バングラデシュという国と、そこで行なっているマザーハウスのものづくりを軸に、新しいこと、ものにぜひ出会ってほしいという想いでこのテーマにしています。ぜひ楽しみながら学んでくれたら嬉しいです」

マザーハウスのスタッフの方が話し始めました。まずは、マザーハウスがどんな仕事をしているのかを動画を視聴して学びます。そして、マザーハウスが作っているカバンや財布などはバングラデシュ、ネパール、スリランカ、インドネシアなどで作られていることを知ります。「これらの国で共通していること、わかりますか?」スタッフが子どもたちに問い掛けます。「そう。途上国と言われている国です。今回はバングラデシュという国についてみなさんに知っていただこうと思います。」と話します。「バングラデシュはどこにある?」「バングラデシュの国旗はどれ?」「バングラデシュの特産品はなんでしょう?」などクイズを交えて説明をし、さらにバングラデシュの現状を話しました。「バングラデシュの人たちの平均月収は日本の1/8です。貧しい国です。子どもの4人に1人が学校に通えない。学校に通えないということは文字や算数を学ばない。文字や算数ができないと仕事に就けない。」

さらに、当時最貧国と呼ばれていたバングラデシュにある劣悪な環境の工場を目の当たりにした代表の山口は、「現地のバングラデシュの人たちが安心していきいきと働ける場所を作ろう」、と活動をし始めます。

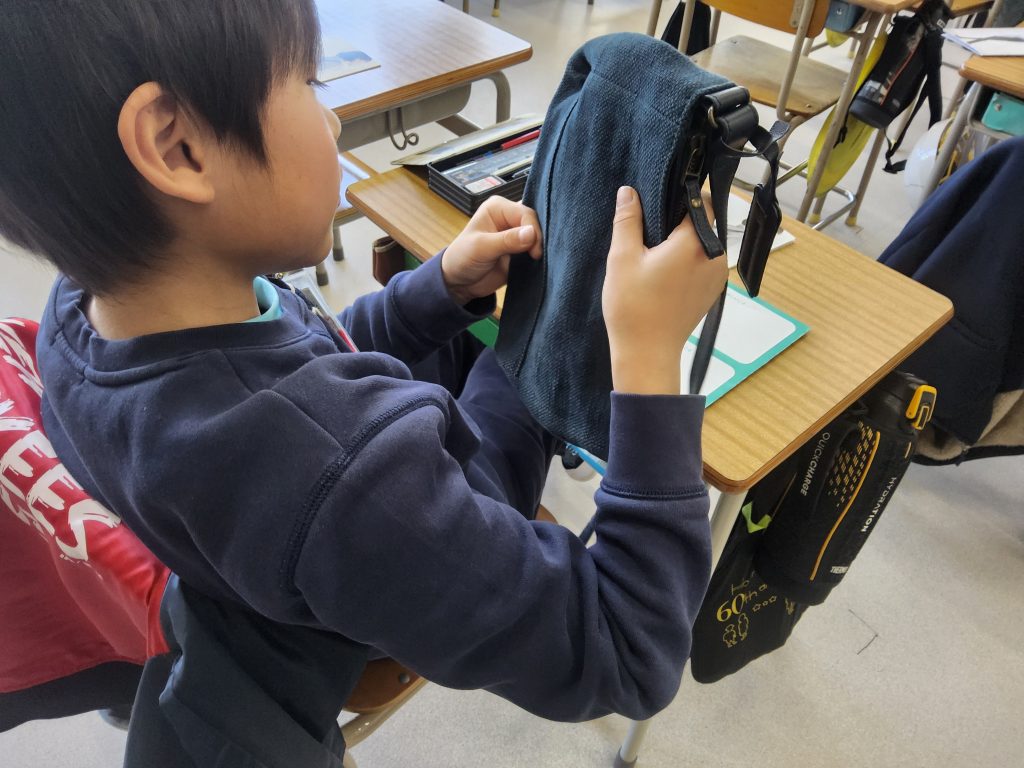

「これは、マザーハウスの主力製品である革製品です。実はこの革は、バングラデシュの人が年に一度のイードという祭りの際に神様に捧げるこぶ牛の革を使っています。神様に捧げた後、牛は食用として食べられますが、革は大量に捨てられていました。その革を使ってバッグを作って販売しよう、と現地の人を雇用して仕事を始めました。それがこの革、そしてこのバッグです。」

今は、購入いただいたけど使わなくなったバッグを回収し、新たなバッグに生まれ変わらせる「RINNE(輪廻)」プロジェクト、購入したカバンのメンテナンスをするなど、長く大切に使ってほしいと様々な取り組みをしています。

「現地で働いている人も時々日本に来てトークイベントや、お客様と触れ合う機会があります。現地の人がこの会社で働くことができてよかった、と思えるように働きやすい環境も整備しています。」現地の方の写真をたくさん見せてくださいました。

【店舗に出発】

学校から歩いて10分ほどに星が丘テラスがあり、マザーハウスの店舗があります。

「あっ!ここ前をよく通る」「初めて入った」「素敵!かわいいこのペンシルケース」など子どもたちはおおはしゃぎ。先ほど聞いたお話と展示してあるバッグや財布がつながっていきます。「ここにある製品は、バングラデシュやスリランカ、ネパール、インドネシアでつくられたものです。確かに貧しい国の人たちの暮らしをなんとかしたい、という気持ちはあるけれど、私たちはいい商品を売りたいんです」。星が丘テラス店の元店長の粥川さんが話します。「貧しい国の人たちが作っているから買ってあげよう、ではなくて、おしゃれで気に入ったから、いいものだからと買っていただきたいんです。結果、そのことがバングラデシュの人たちの暮らしにつながり、これからの新しい商品をつくるチャレンジにもつながっている。そう思って仕事をしています」。

店舗スタッフの粥川さんから「気に入った商品を一つ選んでみて」と声が掛かり、子どもたちは一つを選ぶのが難しそうな様子です。「この財布、使わなくなったバッグをリメイクして作られているんだって。デザインも可愛くてお気に入り。でも高いな」など選んだ商品を見せながらその理由を紹介しあいました。

【学びと体験をふりかえる】

教室に戻り、「マザーハウスがどんな仕事をしているのか」「どんな思いで仕事をしようと思ったか」「実施の商品をみてどう思ったか」「SDGsとどうつながっているのか」「私には何ができるのか」などを考え合う時間を持ちました。「途上国の子どもたちが学校に通えるようになる」「バングラデシュの人が働ける場所ができた」「捨てられていた牛の革を使っている」「いらなくなったカバンでまたカバンをつくって売っている」「カバンの修理をして長く使えるようにしてくれる」…。

「いつも通り過ぎていたお店でそんなことをしていたんだ。」子どもたちは今日のツアーでの発見がたくさんあったようです。「自分が何を買うか、選ぶかって大切だね」と話す子どももいました。ふりかえりの時間では、「どうしてこの仕事をしようと思ったのですか」という質問もありました。粥川さんから「発展途上国の人々を助けたいという思いだけでなく、マザーハウスの商品や仕事が好きで、やりがいを感じている」という言葉が印象的でした。

また、「マザーハウスの店員になったら粥川店長にどんな提案をする?」という投げ掛けには、「折り畳み式のバッグがあったら良い」「子ども向けの商品やランドセルを作りたい」などの提案が出されました。どうやら大人向けの商品が多いため、子どもには手にしにくい、と感じたのかもしれません。

最後に、「私には何ができるか」をテーマに少しの時間、話し合いました。「今日のことを家族に話したい」「SDGsを意識して買い物をしたい」「将来マザーハウスで働きたい」などの様々な思いを聴くことができました。

[ツアーを終えて]

同じ地域にある店と近しくなる。店が大切にしていることを学びあう。きっと子どもたちは、また「マザーハウスの店」の前を通ることでしょう。日々の暮らしのなかでSDGsを感じられる。このツアーの醍醐味です。たくさん物がある中でどれを買おうかと思ったときに、「かわいい」「すてき」というセンスと共に「これはどのように何で作られているんだろう?」「どんな人が作っているんだろう?「環境や人の暮らしが考えられているのかな」とそんなことを少しでも考えてくれたらなと思っています。